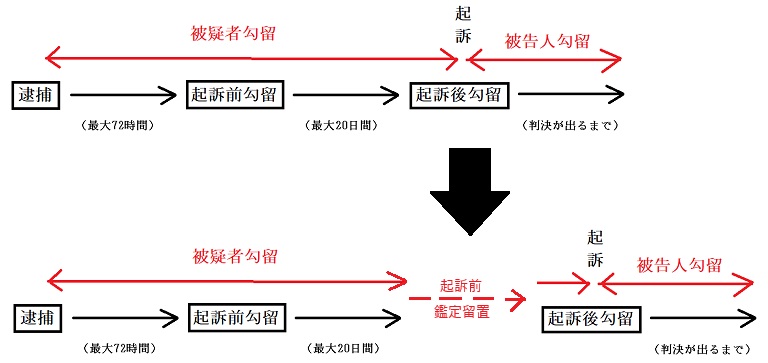

鑑定留置とは,被疑者または被告人の精神状態や身体についての「鑑定」をさせるために,必要により被疑者・被告人を病院などに「留置する」ことをいい(刑事訴訟法167条,同224条),一般的に起訴前に行われる鑑定留置を起訴前鑑定留置と呼んでいます。

鑑定留置(手段)は,鑑定(目的)のために行われるものですので鑑定と鑑定留置は別の手続きであり,起訴前鑑定留置は,検察官が起訴不起訴の判断を行うための鑑定を行うための時間的余裕を確保するために行われます。

無差別殺傷事件やセンセーショナルな事件の場合に行われることが多いために報道などで目にすることも多い手続きだと思いますが,意外とその詳細については説明されることがありません。

そこで,本稿ではこの起訴前鑑定留置について簡単に説明したいと思います。 “【起訴前鑑定留置】被疑者の精神鑑定目的で行われることが多い身体留置手続き” の続きを読む