民事訴訟を提起された人(被告)は,裁判手続上,基本的には防衛目的のみの戦いとなります。

もっとも,これを徹底するとあまりに被告に不利益な手続きとなります。

そこで,係属中の民事訴訟(本訴)手続き内において,本訴被告から本訴原告を相手方として訴え返す手続きがあり,この手続きを反訴といいます。

本稿では,この反訴手続きについて,その意義・要件・反訴提起の方法等について簡単に説明したいと思います。 “【反訴提起】反訴の意義・要件・提起方法とは” の続きを読む

弁護士業・社長業における実務上の気づきあれこれ

民事訴訟を提起された人(被告)は,裁判手続上,基本的には防衛目的のみの戦いとなります。

もっとも,これを徹底するとあまりに被告に不利益な手続きとなります。

そこで,係属中の民事訴訟(本訴)手続き内において,本訴被告から本訴原告を相手方として訴え返す手続きがあり,この手続きを反訴といいます。

本稿では,この反訴手続きについて,その意義・要件・反訴提起の方法等について簡単に説明したいと思います。 “【反訴提起】反訴の意義・要件・提起方法とは” の続きを読む

現在17都市で運航している路面電車ですが,その軌道敷に自動車が進入することがある関係上,路面電車と車両との交通事故が一定数生じます。

この点,路面電車が走っている都市が多くないこと,またそのために交通事故の絶対数がそれほど多くないことなどから路面電車が走る軌道敷内における交通事故についてはあまり周知がなされていないように思います。

そこで,本稿では,軌道敷内における路面電車と車両との交通規制と事故発生時の基本的な考え方を説明したいと思います。 “【軌道敷内の法規制】路面電車と車両との交通事故の際の法律関係” の続きを読む

.jpg)

交通事故損害賠償請求事件を処理をしていると,信号機による交通規制のなされていない交差点において,優先道路であるかそうでないかが争われる場合が多々あります。

具体的には,別冊判例タイムズの過失割合表を用いる際に,どの表を用いるか,用いた表の修正要素となるかについて検討する際に,当該交差道路が優先道路・劣後道路となるかが問題となるのです。

もっとも,保険会社の担当者レベルだと,法律的にどういう道路が優先道路であるのかが周知されていない場合がありますので,示談交渉の際の前提段階で紛糾する場合がありますので,本稿では,優先道路とはどういう道路をいうのかについて具体的に説明したいと思います。 “【優先道路とは】法律上の優先・劣後関係ができるのはどのような交差道路か” の続きを読む

かつて別稿にて交通事故被害者が受領した損害賠償金・保険金が原則非課税となる理由について説明をしましたが,本稿では,これを一歩進め,交通事故により死亡した被害者たる被相続人の遺族が,加害者から損害賠償金を受け取った場合,この受領金額が課税対象となるかについて検討したいと思います。

なお,交通事故により被害者たる被相続人が死亡して遺族が損害賠償金を受領する場合としては,①賠償金の支払いを受けてから被相続人が死亡した場合,②支払いを受ける賠償金額が確定したが支払いを受ける前に被相続人が死亡した場合,③支払いや賠償金額が確定する前に被相続人が死亡した場合,の3パターンが考えられますので,それぞれの場合に場合分けして考えていきます。

振込された給与を狙った預金債権の差押えは,執行裁判所のなす債権差押命令に基づく金銭執行であり(民事執行法143条,145条),差押え→換価→交付・配当という流れで実行されます。

そして,預金債権の差押えは,債権差押命令申立書を裁判所に提出することにより始まり(民事執行法2条,同規則1条),差押えの効力は,差押命令が第三債務者(預金債権差押えの場合は銀行)に送達されたときに生じるとされています(民事執行法145条5項)。

そこで,給与支払日(毎月25日であることが多い)を狙って預金債権を差押えるためには,タイミングを合わせて債権差押命令申立てをしなければなりません。

では,具体的にどのタイミングで申し立てをすればいいのでしょうか。

以下,債権差押命令申立書提出のタイミングと,なぜそのようなタイミングになるのかについて,簡単に説明したいと思います。 “給与振込先銀行口座への預金債権差押命令申立ては給与支払日の何日前にすべきか?” の続きを読む

保有している自動車が盗難被害に遭ったり,他人に騙し取られたり,貸していた相手に持ち逃げされたりすることがあり得ます。

いずれかの方法によって保有車両を他人に奪い取られた場合には,その簒奪者に対して損害賠償請求できるのは当然です。

では,これに加えて,保有車両に付保していた保険会社に対し,当該車両時価相当額についての車両保険金を請求できるでしょうか。 “車両を盗まれた・だまし取られた・乗り逃げされた場合に車両保険金は支払われるか” の続きを読む

道路左端に設けられたスペースである路肩と路側帯の違いがわかりますか。

一見すると同じように感じられるかもしれませんが、法律的には全く別の規制に服しています。

路肩の中で,道路標示によって区画された「歩道が設けられていない道路または歩道と接していない側の道路」の路端の帯状のスペースを特に路側帯といい(道路交通法2条1項3号の4)、路肩は車道として扱われるのですが,路側帯は歩道として扱われるのでその意味は全く異なります。

本稿では,この紛らわしい路肩と路側帯の違いについて説明します。 “路肩と路側帯の違いとそれぞれの通行ルール・駐車ルール” の続きを読む

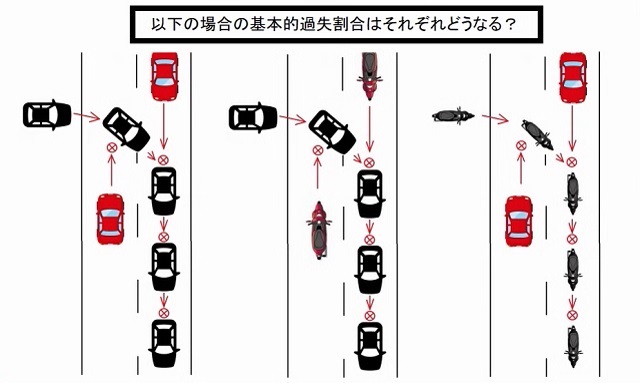

道路外に存する車両が,道路外から道路に右折進入しようとした際に交通事故が発生することはよくあります。

この道路右折進入車と道路上直進走行していた車両との注意義務と基本的過失割合については,別稿の道路進入車の道路交通法上の注意義務と交通事故の場合の過失割合にて説明したとおりです。

もっとも,道路右折進入車両の道路進入の程度により,その基本的過失割合は変わってくるため,本稿では,別稿を一歩進めて,右折進入車両の右折進入の程度によって基本的過失割合がどのように変化するのかについて説明したいと思います。 “道路直進車と路外からの道路右折進入車の交通事故の場合の右折進入車の「右折進入の程度に応じた」基本的過失割合の変化” の続きを読む

債務者が投資信託をしている場合,債務者に対して債権を有する債権者は当該投資信託を差押えて,そこから債権回収をしたいと考えるのが一般的です。

もっとも,法律上,債務者が投資信託をしていたとしても信託財産自体の差押えはできません(信託法23条1項)。

では,どのようにこれを実行化するかというと,投資信託の場合には,債務者(兼受益者)となりますので信託受益権を差押えることとなります。

本稿では,なぜこのような結論となるのかについて簡単に説明した上,実務上問題となる点をいくつか解説していきます。

なお,投資信託受益権の差押えについては,実際には数々の論点があるのですが,本稿は,強制執行手続きに必要な範囲で簡単に説明するため,極力法的論点は割愛し,事実関係も証券会社等が販売する一般的な投資信託に特化して簡潔化した入門編として説明します。そこで,本稿で紹介できなかった点や疑問点は,ご自身で基本書を読まれるか,お近くの弁護士に相談して下さい。 “【投資信託の差押え】債権者が債務者を委託者とする投資信託を換価する方法” の続きを読む

特別永住者・中長期在留者を始め,観光客なども含めると,日本には多くの外国人の方が居住・滞在しておられます。

居住・滞在されている外国人の方も,日本にいる以上,一定の確率で交通事故に遭う可能性があります。

では,外国人の方が日本で交通事故に遭った場合,どこの法律が適用され,紛争が発展した場合にはどこの裁判所で審理されるのでしょうか。

結論から先に言うと,原則として日本の法律が適用され日本の裁判所で審理されるのですが,いずれも例外があります。

そこで,以下,外国人が日本で交通事故を起こした場合の準拠法と裁判管轄について,その根拠を踏まえて簡単に説明します。 “外国人が日本で交通事故に遭った場合の準拠法と裁判管轄” の続きを読む